雨循环30_采薇

本文最后更新于 2025年11月28日 晚上

理解 雨循环30

在这个循环中,采薇寻找自我

(论文两个大方向被人写了,一些重要的人际关系不理想)

方向对了,结果不理想,或许说明眼光敏锐,能力不够

能力不够并不是不够努力,而可能是一些客观原因,可以用于指导后续安排~tough

i see you, Kaelvio

那么多存在者

独行长夜

成长,向着光,越来越好

保留迷惘的权利

新鲜感总会褪色,但刻在骨子里的责任与教养不会,三观永远比五官更重要,…享受了一个人的专属温柔,就该主动拒绝外来的暧昧,爱从不是控制与索取,而是长久的尊重、包容与接纳,是和旧的人一起探寻新的风景,而不是和新的人一起重复旧的故事,爱不只是肉体的靠近,更是两个灵魂跨越山海的相互吸引与同情共振,真正的爱情从不是轰轰烈烈的瞬间,而是融入柴米油盐,细水长流的一生。

@简·奥斯汀《傲慢与偏见》

谈话即将结束时,赫里内勒多·马尔克斯上校望着荒凉的街道、巴旦杏树上凝结的水珠,感觉自己在孤独中迷失了。

“奥雷里亚诺,”他悲伤地敲下发报键,“==马孔多在下雨。==”

线路上一阵长久地沉默。忽然,机器上跳出奥雷里亚诺上校冷漠的电码。

“别犯傻了,赫里内勒多,”电报如是说道,“八月下雨很正常。”

?如何与一个比较保守,比较自我的人沟通,建立良好关系

~伊利奇《去学校化社会》, [[《禅与摩托车维修艺术》]] 学校并非教育的全部

在一个更高的框架中考虑更容易放下执念

理解[[采薇]]

[[《86-不存在的战区》]]

《丝之歌》

[[《禅与摩托车维修艺术》]]

知乎摘录

“对方爱你就要接受你最差的一面”谁能站出来给我讲讲这个逻辑有没有问题?

不是“接受(accept),是“接收”(receive)。

我之前回答里说过,一个人是一个package。你收到的不是一个一个单独的零件,而是一个组装好的成品。

这就意味着,这个东西各方面的性能是彼此牵制的。比如一个系统小巧,那么它就比较敏捷,比较善变。另一个系统庞大,那么它就比较稳定,同时惯性较大不容易改变。这是由物质本身的特点决定的,能量总共就那么多,你体量大肯定挪动相对慢,体量小做工少挪动就相对快,你不能“既要还要”。“既要还要”是违反物理规律的。

所以你一旦选定了一个package,无论愿不愿意,你都接收(receive)了ta身上最好的部分,也接收了ta身上最坏的部分。iPhone稳定没错,天天充电也没办法,你没法只要它的ios,不要它的电池。

但是,话说回来,人和产品还是有些区别,人有一定的塑造和升级空间。虽然接收不可避免,但接不接受是可以商量的。

“接收”意味着你承认对方身上有这样的属性,这不是对方的错。“接受”意味着你们可以找一个双方都舒服的中间地带,为了彼此相爱的关系两人都甘心情愿退一步。

“接收”是客观评估,“接受”是评估完了之后两个系统彼此商量、互相磨合的过程。最后能不能达到二人都接受、都满意的程度,主要看你们的弹性有多大,宽容度有多高。两个人越刚越犟,越难以达到接受的状态;两个人越柔和越宽容,越可能最终完美的契合在一起。

当然,不要忘了,你还有一个选项,就是整个不要这个package。你选择不与人结合,这其实也是个package,省了和人磨合的事,也缺失了与人契合的快乐。

总之,这个套娃就是:

package复package,package何其多。

一生穷尽package,万事成蹉跎。

差不多这个意思。

如何通俗理解一个数学命题既不能证明又不能证伪?

如果我跟你说,我手上有一个刻画自然数的公理系统,但是它既不能证明也不能证伪乘法交换律: (∀m,n)(m⋅n=n⋅m) ,你的反应估计就会是我的公理不够好,没有完整地刻画自然数结构

如果我跟你说,我手上有一个刻画群的公理系统,但是它既不能证明也不能证伪群运算交换律: (∀a,b)(a⋅b=b⋅a) , 你的反应估计就是:那又咋了,本来就不是所有群都是可交换群

以上两种回应基本上就分类了大部分人对数学命题既不能证明又不能证伪的态度[1]。这对应着两种对公理化方法的理解,数哲上偶尔会将它们描述为:

- 范畴[2]性公理化:我们心目中或者数学实际操作上有一个很明确的结构,我们给出公理的目的就是为了把我们心目中对这个结构的理解和论证严格地写下来。所以,我们的公理体系应当尽可能准确且唯一地给出这个结构的刻画。津津乐道的实数公理、(戴德金-策梅洛在集合论中表述的二阶版本的)皮亚诺公理就是两个典型例子;它们的模型在同构意义下唯一的证明,每个数学系学生都至少要学一遍

- 抽象代数性公理化:我们观察到一堆各不相同的结构都能被同一种风味的工具所处理,所以我们坐下来仔细总结这些各不相同的结构之间相似性的“最小公分母”是什么,于是乎我们就可以把这些结构分类为(例如说)“群,域,环,范畴”等,这样我们就可以抛开具体结构,抽象统一地使用我们总结出来的工具。特别地,我们根本不希望给出的群公理会让所有群都同构,因为这样子就跟一开始总结群公理的动机相悖了。

需要澄清的是,这两种态度并非井水不犯河水。实际上,经历了两者转换的一个非常非常经典的例子就是几何学。

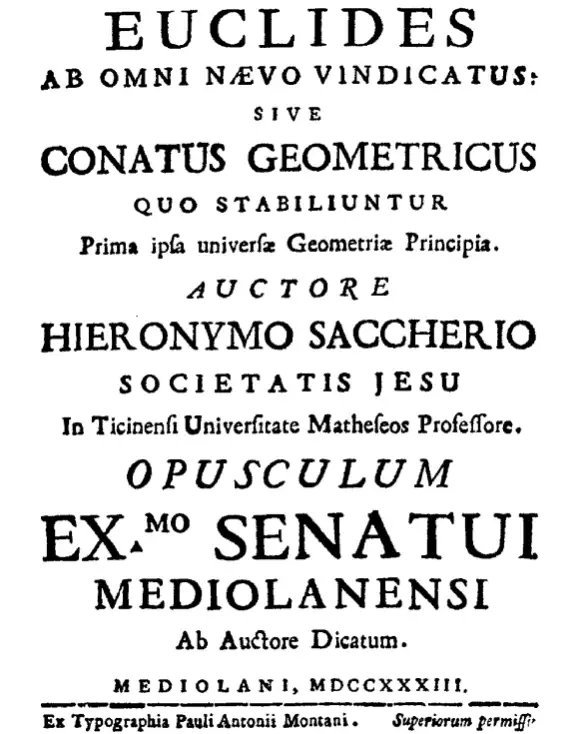

在19世纪前,“几何学”基本就等于“欧式几何公理”,而后者又是“空间应该长什么样”的明确结构问题的刻画。这种思想在当时的学者心目中非常根深蒂固[3],以至于意大利数学家Giovanni Girolamo Saccheri(1667-1733)在人生末期发表的_Euclides ab omni naevo vindicatus (《除去瑕疵的欧几里得》)_中,在尝试以反证法论证平行公设成立时,先是假设平行公设不成立(其中三角形内角和小于180度的特例),然后推导出了许多如今是双曲几何定理的命题,基本上足够建立起一个双曲几何的理论体系。然而他最终的做法是宣告这些所证得的命题“跟直线的本质深刻矛盾,所以绝对是假的”,从而完成反证法。

注意看,Saccheri最后认为矛盾在于这些命题违背了我们心目中认为直线应有的本质,所以他实际上并没有导出一个数学意义上的矛盾。这里Saccheri对几何学的范畴性公理化理解体现得淋漓尽致(参考文章开头第一条反应)。也正是因为如此,现在一些史学家会主张不把他的工作看作是一项失败的、不完整的反证法,而是看作是在假设平行公设不成立(其中三角形内角和小于180度的特例)的情况下,建立起了最早的双曲几何体系。

常年占据MathOverflow名誉榜榜首的数学家Joel David Hamkins就很爱拿这个现象打比方。他的思路类似于:

我们曾经认为几何学公理应当刻画某种在我们心目中很显著的唯一结构,“点、线、面、空间”等几何概念应该都有着绝对独一无二的所指对象,所以平行公设一定是有一个确定的真值的,如果一个公理体系不能证明或证伪平行公设,那说明这套公理体系不够好。然而我们现在知道这种对几何学的理解错得不能再错。反观如今几何学本身丰富的生命力,不难发现很大一部分恰好在于我们不再纠结于“点、线、面、空间”到底是什么,而是彻底拥抱一种自由的对几何概念的理解,这使得它关心且能分类许许多多不尽相同的结构。

但我们面对集合论中的独立性问题时,却又偶尔有着一种直觉,认为“集合”概念应该是有着独一无二的绝对所指对象的,所以(例如说)连续统假设是有确定的真值的,也就是说我们目前手头的公理还不够好。如果我们对“平行公设是否为真?”的问题的满意解决就是从数学上系统地理解了平行公设成立与不成立的模型,那么我们是否也可以说我们已经满意地解决了连续统假设呢?

更疯狂地进一步想,我们会不会在实数公理化和自然数公理化上也正在犯康德和Saccheri曾经犯下的错误?实际上我们应该关心的是一大群互不同构的结构,只是这些结构在目前都被统称为实数或自然数?[4]

最后这个“疯狂”的想法看起来是不是很离经叛道?在知乎另一个问题中(如何理解一个数学对象的「存在」?),我也尝试对这种不适感进行了重构,在这里也适用:

实际上, 我们所面临的不适感来源于:

数学共同体(或者说我们个体作为数学学习者/工作者)在长久的数学实践(这里指的是比较宽泛的”做数学”, 不仅仅是”将数学应用于其他学科”)中, 认识到并接受了一些比较典范的, 熟悉的, “唯一的”对象: 自然数集, 实数集, 实数上的函数集, 诸如此类.

我们在长久的数学实践和反馈中, 习惯了一个模式: 关于这些熟悉的对象, 如果我们提出了合理的问题(即排除掉哥德尔命题之类生搬硬造的命题), 那么这些问题都是能被解决的.

然而数学共同体公认的公理无法判定我们所熟悉的对象的一些性质(碰巧某些这种性质是以”存在blabla”表述出来的).

所以, 我们被迫从不符合我们的数学实践习惯的两个方案中选取一个:

4.1. 我们所熟悉的典范且唯一的对象 (自然数集,实数集,实数上的函数集之类) 并没有我们想像中那么唯一. 每当我说”实数集, 实数集的幂集”之类的词时, 你需要想的是”群/环/域”这一层面的抽象代数结构的统称 (即有着许许多多不同构的群/环/域, 同时也有着许许多不同构的实数集), 而不是”自然数集”之类的具体结构. 也就是说, 从此”the real field”是和”the abelian group”一样指代不明的对象, 我们只能说”a real field”.

4.2. 我们手头上的公理不够好, 没有告诉我们关于这些对象的全部故事. 或者说一些公理体系刻画的是”错误的”实数集, 不是我们说”the real numbers”时所指的那个实数集. 那么此时我们就会想知道那么这些对象的全部故事到底是怎么样的, 我们应该接受哪些公理, 拒绝哪些公理, 以及我们在讨论接受/拒绝新公理时应该采取怎么样的研究范式(显然, 我们无法再像以前的数学实践一样, 通过证明或证否来判断新公理是否为”真”)

无论是4.1还是4.2, 这都会将数学工作者带出自己所受训练的舒适区.

你如果实地去采访数学家,跟他们聊聊这种不能证明又不能证伪的,所谓独立性的现象,如果他们还有兴趣跟你继续下去这段对话,你基本上就会发现,那些平时对什么公理体系啊可证性啊集合论啊不感兴趣的人,基本上在这上面就是持灵活滑雪主义:哪个态度能让我做出赏心悦目的数学、让我发出令人尊敬的论文,我就选择哪个态度。我甚至不需要统一地保持一个态度,在哪里我就是哪里人。

以及,“人们对数学命题既不能证明又不能证伪感到惊奇”这个说法也是错误的:对于数理逻辑以外的人来说,独立性现象百分之九十以上的时候就是个圈地自萌的东西;换个偏达尔文主义的说法,那些对独立性现象吸引,愿意职业地投入其中,但仍然没有转去做数理逻辑的人,最后都没能成功地被人引用或留下学生。

比如抽象代数中的怀特海问题,被证明是独立了的之后,从数学家求职谋生的角度来说它就不再是一个抽象代数问题了。一个抽象代数学家要想研究“怀特海猜想_到底_是真是假;有什么公理能支持或反对怀特海猜想”,基本上落得的下场就是论文不被人接受,招不到学生,诸如此类日落西山的结果。

哪怕抛开谋生求职不谈,如果抽象代数学家真心诚意地想搞清楚怀特海猜想到底是真是假,那他又能做什么呢?也只能是某一种【通过列举和分析数学事实,进行形式或非形式的推导,但是最终得到的结论是非数学的】的数学+哲学混合研究。毕竟你能做到最好的也就是“这个那个命题能推出怀特海猜想;这个那个命题能推出怀特海猜想的否定”,至于“这个那个命题是否应该被接受”,本身就不是一个数学问题。

唯一例外的可能性是你成功地展示了怀特海猜想实际上是在日常数学中嵌入得很深刻的一个命题,所有人都多多少少无意识地在用它或者它的推论,那又另说。但过去一百多年里这样辩护成功的唯一一次就只有Sierpinski为选择公理进行的一系列工作而已,而且他的对手还是几位只在哲学上侃侃而谈选择公理如何不可能成立,但是自己实际工作却用到了选择公理的法国分析学家(代表人物为Borel, Lebesgue, Baire)。

这也是为什么著名数学家Matthew Foreman喜欢把集合论描述为数学法医:因为它是来给你的问题宣告死亡的。[5]

而另一方面,如果你是做数理逻辑的,特别是做集合论的,那么独立性现象对你来说应该就跟吃饭喝水一样自然:关于实数集和无穷集合之类的任何集合论关心的关键词,随便排列组合,都大概率能产出一个ZFC不能证明不能证伪的问题。更有甚者,正是因为这种独立性现象太过于普遍,才导致几年前Malliaris和Shelah从ZFC出发证明了两个无穷基数相等(p=t),反而还登上了科学美国人的新闻[6]。